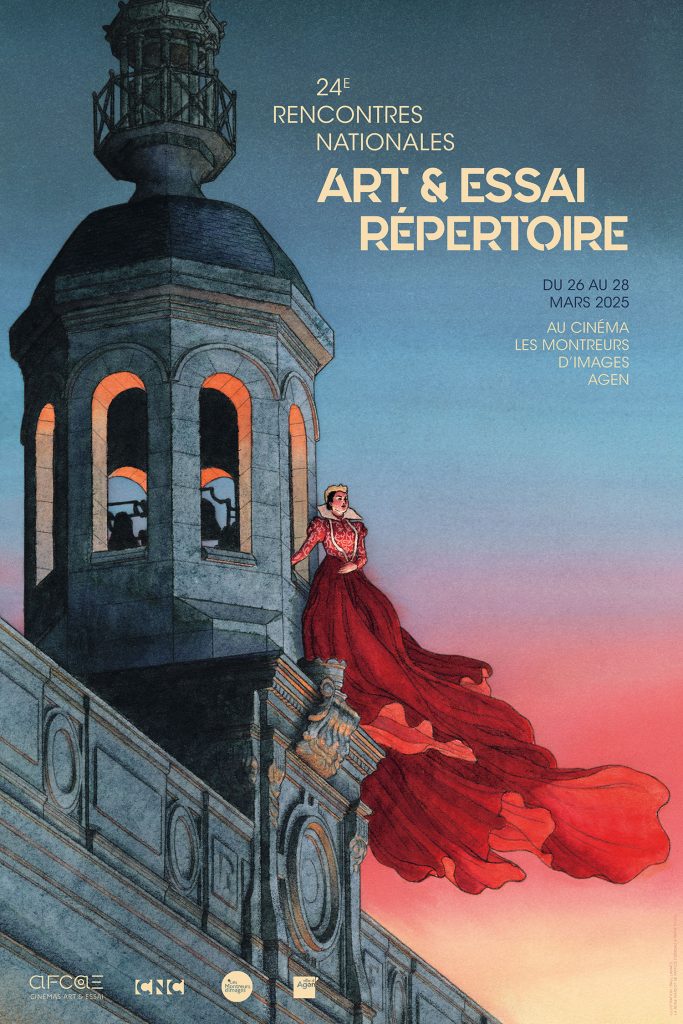

Les Rencontres nationales art et essai répertoire se déroulent 26 au 28 mars. En amont du rendez-vous, les responsables du groupe dédié au sein de l’Afcae, Eric Miot et Sabine Putorti, reviennent sur les enjeux du cinéma de patrimoine, plus que jamais d’actualité, qui ont guidé le programme dressé au cinéma Les Montreurs d’images d’Agen.

Qu’est-ce qui a mené les Rencontres répertoire de l’Afcae dans la “perle du Midi” ?

Eric Miot : Le groupe Répertoire n’était encore jamais allé dans le Sud-Ouest. Avec son emplacement stratégique entre Bordeaux et Toulouse, entre Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et son périmètre de “ville moyenne”, Agen promet de mobiliser et concentrer une belle dynamique, entre les exploitants du réseau local et ceux de partout ailleurs. Et tout ceci, dans un cinéma qui ressemble à l’esprit de nos rencontres, qui inaugure sa troisième salle, et que nous sommes ravis de mettre en valeur après La Salamandre de Morlaix et le Star et le Cosmos de Strasbourg. D’ailleurs, notre affiche cette année, signée par Paul Lannes, s’inspire autant de La Reine Margot de Patrice Chéreau qui fait partie du programme, que du cinéma Les Montreurs d’images d’Agen lui-même.

Et on ne passe pas dans le coin sans penser au cinéma des frères Larrieu, invités de cette édition !

Eric Miot : Forcément, même si Arnaud et Jean-Marie Larrieu sont plus inscrits du côté des Pyrénées… Ils sont surtout inscrits dans une histoire du cinéma dont ils se sont nourris. Comme ce premier film qui sera présenté mardi 26 mars, Le Boucher de Claude Chabrol, qui résonne avec leur propre œuvre et qu’ils ont tout de suite accepté de présenter, en prélude du temps d’échange prévu avec eux.

La question du regard porté sur les films d’hier avec les yeux d’aujourd’hui, au centre de la table-ronde de cette année, est-elle plus prégnante qu’avant ?

Sabine Putorti : C’est un thème qui s’est progressivement imposé à l’Afcae, soucieuse de s’emparer de sujets de société qui ont certes été initiés par le mouvement Metoo, mais qui vont bien au-delà… et qui concernent particulièrement le répertoire. Notre premier but est d’aider à penser ces films d’une autre époque, véhiculant des stéréotypes qui ne sont plus d’actualité. Dès lors, comment rédiger un programme ? Organiser un débat ? L’idée n’est pas de fournir un outil clé en main qui s’adapterait à tous les films, mais de créer un espace de parole et de proposer des réponses aux exploitants.

Eric Miot : On voit bien, lors de l’examen des soutiens, toutes les problématiques de représentations que peuvent poser certains films, comme celles du colonialisme. Les regards ont changé et il nous faut mieux les accompagner. Cette table-ronde constituera l’étape-clé d’une réflexion déjà engagée dans le groupe.

Et pour ce faire, le choix de votre panel ne semble pas anodin…

Sabine Putorti : Pour rééquilibrer une critique – et un milieu – longtemps dominé par les hommes, nous avons en effet délibérément choisi de donner la parole aux femmes : Clémentine Charlemaine du Collectif 50/50 – avec lequel l’Afcae est en lien étroit –, la critique Charlotte Garson des Cahiers du cinéma, et l’universitaire et ancienne directrice de la Cinémathèque Toulouse Natacha Laurent – sollicitée par France Culture lors de “l’affaire” du Dernier tango à Paris à la Cinémathèque française. Mais… les hommes auront le droit de parler aussi ! Nous comptons sur un dialogue, avec les exploitants comme les distributeurs, pour interroger notre responsabilité en tant que professionnels, à prendre en charge cette histoire du cinéma. Et ceci d’autant plus lorsque se pose la question de sa transmission auprès des publics jeunes.

Justement, observez-vous, dans vos pratiques quotidiennes, le rajeunissement du public du cinéma de patrimoine ?

Sabine Putorti : L’Institut de l’image à Aix-en-Provence, exclusivement dédié au répertoire, accueille de plus en plus de jeunes depuis le Covid. De nouveaux cinéphiles très curieux, que l’on “attrape” sur des cycles Wong Kar-wai, Hitchcock, ou même Visconti, et séduits par le côté vintage de notre cinéma à billetterie manuelle. Et on peut aussi bien leur confier la programmation et l’animation de soirées, comme “l’Étrange nuit” de ce 21 mars – avec La Montagne sacrée, Blue Velvet, Réalité, House et Le Tombeur de ces dames –, concoctée dans le cadre du dispositif CNC Jeunes ambassadeurs du cinéma.

Eric Miot : À Lille, les séances “Mes films de chevet” de Plan-Séquence, animées par le critique Grégory Marouzé, accueillent en moyenne 100-150 spectateurs, dont 80 % de jeunes venus spontanément… sans être encadrés, y compris sur les muets projetés sans ciné-concerts, comme Metropolis et Nosferatu ! À Arras, spectateurs habituels, étudiants et lycéens (environ une cinquantaine par séance) se retrouvent sur le cycle Ciné-Littérature… Des croisements heureux qui débordent, car on retrouve aussi les jeunes sur d’autres rendez-vous, comme ceux de l’Université pour tous, habituellement plus fréquentés par les spectateurs plus âgés.

Évidemment, le constat n’est pas le même dans toutes les typologies de salles avec lesquelles nous travaillons, notamment dans les zones rurales où les jeunes ne sont juste pas là. Mais il ne faut pas oublier tout le travail de longue haleine qui se cache derrière le rajeunissement du public du cinéma de patrimoine, ni minimiser le rôle de la famille dans cette éducation.

Intrinsèquement lié à la question du renouvellement du public, qu’en est-il du renouvellement des outils de promotion proposés par le groupe Répertoire ?

Eric Miot : C’est l’un des principaux enjeux de ces Rencontres, notamment de son forum. Je suis toujours épaté de voir ce que nous apportent les jeunes membres du groupe, qui nous rejoignent avec de toutes nouvelles visions. À ce titre, observant que les salles ne s’en emparaient pas pleinement, nous avons mis entre parenthèses les pastilles vidéo avec intervention de critiques, tout comme les avant-programmes consacrés à des auteurs. Nous poserons la question de leur reprise dans le cadre des temps de réflexion des Rencontres. La fiche numérique est, par contre, une belle réussite, qui a libéré du processus de commande de la fiche papier, et de l’idée qu’elle n’était que pour les spectateurs.

Sabine Putorti : En effet, aujourd’hui la fiche numérique est avant-tout à destination de l’exploitant. Un outil qui l’aide dans la programmation, sa communication, ses présentations… bref, qui donne confiance à ceux qui ne se sentiraient pas “légitimes”. C’est d’ailleurs avec cette même idée “d’apport intellectuel” que nous avons mis en place, avec l’ADRC, les deux tournées auteurs annuelles, comme celle autour de Marcel Pagnol, qui a particulièrement bien fonctionné. L’Afcae prend toujours en charge le cachet de l’intervenant, l’ADRC son transport, et la salle, son accueil et hébergement.

Dans le cadre de la réforme de l’art et essai, la démonétisation du label Patrimoine/Répertoire vous inspire-t-elle une inquiétude particulière ?

Eric Miot : Les effets restent encore à évaluer, et il y aura probablement des améliorations à travailler. Par ailleurs, n’oublions pas que les films répertoire peuvent aussi être des films labellisés Recherche [et donc compter parmi les séances surpondérées dans le cadre de la nouvelle réforme art et essai, ndlr.]. Certains le sont déjà et donc, le restent ; et les autres peuvent, pour leur réédition en salle, demander un passage devant le collège de recommandation.

Les distributeurs spécialisés aspirent à ce que leurs sorties soient traitées comme toutes les autres, mais placer un film répertoire dans la pléthore d’offres que l’on connaît relève toujours de la gageure. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les exploitants ne considèrent pas le cinéma de patrimoine comme une case dans leur programmation, mais comme un film.

La diffusion du cinéma de répertoire est-elle plus en péril que les autres face aux difficultés des dispositifs historiques d’éducation à l’image et la baisse du budget pass Culture ?

Eric Miot : Nous sommes très vigilants sur ce pass Culture dont la part collective avait fini par avoir un rôle compensatoire déterminant pour attirer les établissements scolaires dans les cinémas. La part individuelle ne doit pas être négligée non plus : elle a attiré plus de jeunes dans les salles pour les films répertoire. Ils risquent de s’éloigner de ce domaine déjà fragile. Mais le pass Culture n’est qu’un élément dans un ensemble de rabotages qui risque de détruire tout le travail accompli depuis des années.

Sabine Putorti : En effet, au-delà de l’enjeu corporatiste de la salle de cinéma, il ne faut pas oublier que tous ces dispositifs sont accompagnés par un réseau très actif, porteur d’actions (des ateliers, des formations…) hors salles qui participent elles aussi de l’éducation artistique du cinéma. Les fragiliser revient au final à fragiliser les salles et la cinéphilie, qui a mis des années à se consolider et à s’affiner. Si la France veut continuer à se vanter d’être un grand pays de cinéma, il va falloir que les budgets suivent.

Partager cet article